Vom Illawarra Polish Museum in Wollongong. Oder besser: Von Zu-Fällen

Veröffentlicht: 29.11.2023

Newsletter abonnieren

Andrew ist jemand, der sofort zum Punkt, zum eigentlichen Thema kommt, ohne Umschweife. So sind wir im polnischen Zentrum in Wollongong, etwas mehr als eine Stunde südlich von Sydney, ohne jeden Smalltalk direkt im Gespräch. Er führt mich schnellen Schrittes durch die Veranstaltungshalle und Räumlichkeiten direkt ins Museum.

Ich habe den Eindruck, wir kennen uns schon lange - das stimmt jedoch nur so halb und auch gar nicht wirklich. Wir kennen uns nur von ein paar Facebook-Nachrichten, Emails und das seit Ende 2021. Dass wir uns noch nie persönlich begegnet sind, fühle ich nicht. Es wirkt auf mich, als führen wir ein Gespräch weiter, das wir vor langer Zeit begonnen haben; so, als wenn man jemanden wieder trifft, den man Jahrzehnte nicht mehr gesprochen hat. Über allem schwebt eine große Herzlichkeit und Begeisterung, dass man sich spricht.

Das Illawarra Polish Museum, das Polnische Museum der Region Illawarra, ist im polnischen Zentrum eigentlich nur ein Raum und wurde 2016 von Andrew eröffnet. Er sammelt alles, was er zu Polen in der Region rund um Wollongong findet - oder ihm übergeben wird. „Schau mal, diesen Kinderstuhl wollte ich erst nicht nehmen.” Ein kleiner Stuhl, eher ein Hocker. Man könnte meinen, er gehört auf den Sperrmüll. Dahin wäre er auch fast gewandert. Was sollte er damit? Ein Kinderstuhl eben, aus Holz, ein bisschen Metall.

Und dann kam die Besitzerin mit einem Foto: von sich selbst als junges Mädchen in einem Kleidchen, umgeben von anderen Kindern, in einem der Einwanderungshostels in Australien, kurz nach der Emigration. Der Kinderstuhl sei immer dabei gewesen. „Jetzt gibt es eine wirkliche Geschichte dazu”, Andrews Augen funkeln.

Diese Einwanderungshostels waren nach dem Zweiten Weltkrieg für alle Einwandernden in Australien eine zentrale Erfahrung. Sie waren der erste Ort des Ankommens Down Under. Zwar wieder in Sammelunterkünften wie in den DP-Camps in Europa, aber trotzdem: einen Schritt weiter waren sie schon einmal. Sie hatten ein Visum, hatten die Überfahrt hinter sich, waren in Australien und versuchten ein neues Leben zu beginnen. Nach solchen Objekten, nach Objekten mit Geschichte(n), sucht Andrew - oder besser: findet sie, vielleicht finden sie auch ihn und sein Museum. Eine Frage der Perspektive.

Polen in Australien, das beginnt nicht erst nach dem Zweiten Weltkrieg, erinnert er. Ohnehin: der höchste Berg des australischen Kontinents ist benannt nach dem polnischen Freiheitskämpfer und Nationalhelden Kościuszko - der hier jedoch nicht polnisch (in etwa) „Koschiuschko”, sondern englisch-australisch und eher „Kosiosko” ausgesprochen wird. Mit der polnischen (richtigen) Aussprache kommt man in Australien nicht weit. Den Berg „Koschiuschko” kennt hier so gut wie niemand. Auch der Erstbesteiger und Namensgeber des über 2200 Meter hohen Berges - sehr grob in etwa zwischen Sydney und Melbourne - Paweł Edmund Strzelecki, hat im australischen Kontext seine polnische Aussprache und somit das “ł”, “rz” und “c” verloren. Polen kamen bereits früh nach Down Under, als Kolonisten, sahen sich als Pioniere. Auch das gehöre dazu, sei jedoch oft vergessen, sagt Andrew. Er nahm sich nach der Pensionierung Zeit und ist seitdem dabei die polnisch-australische Vergangenheit zu sammeln. Eigentlich wollte er nach der Schule Geschichte studieren, erzählt er mir, doch alle fragten ihn, was er denn damit machen wolle nach der Uni. Er war damals verunsichert.

Und wurde Seemann. Er reiste somit beruflich nicht in der Zeit, sondern nun im Raum. Stolz berichtet er mir, dass er als junger Mann mit und dank seines Jobs in über 100 Ländern war. Er hat für sehr bekannte und reiche Amerikaner gearbeitet und kam über viele Stationen und Umwege Anfang der 1980er aus dem sozialistischen Polen nach Australien. Im Kalten Krieg, zu Zeiten des Kriegsrechts und der Gewerkschaft Solidarność und somit noch vor 1989 konnte er 50 (!) seiner Familienangehörigen nach Australien holen. Heute hat er in Polen so gut wie keine Verwandten mehr. Fast alle sind hier in Australien. „Hätte ich gewusst, dass sich alles in absehbarer Zeit ändert, wäre ich heute wohl in Polen”, sagt er, ich habe den Eindruck, etwas wehmütig. „Ich bin Pole, ich denke immer noch auf Polnisch, träume auf Polnisch.” Seine Frau Elisabeth, Ella, sieht das, fühlt das ganz anders. Sie fühlt sich in Australien, in Wollongong, sehr wohl. Sie ist sich sicher, dass sie in Polen nicht mehr leben würde. „Gar nicht mal nur politisch”, bemerkt sie. Beide, Andrew und Ella, waren mehrfach schwer erkrankt. „Sowas in Polen, damals. Keine Chance.” Australien, die medizinische Versorgung hier, habe ihnen das Leben gerettet und zudem gänzlich neue Möglichkeiten gegeben. Mittlerweile haben sie die australische Staatsbürgerschaft. Da sie ohnehin nicht mehr reisen können, spielt der polnische Pass für sie keine große Rolle. Bezeichnen würde sich Andrew jedoch immer noch als Pole, ganz klar. Deswegen ist er auch so aktiv in der polnischen Gesellschaft hier vor Ort in Wollongong.

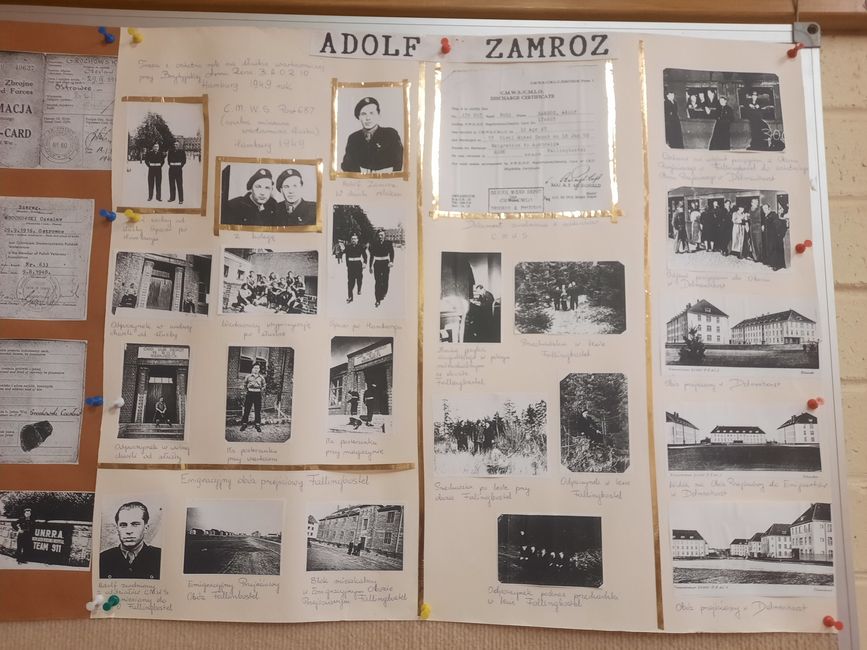

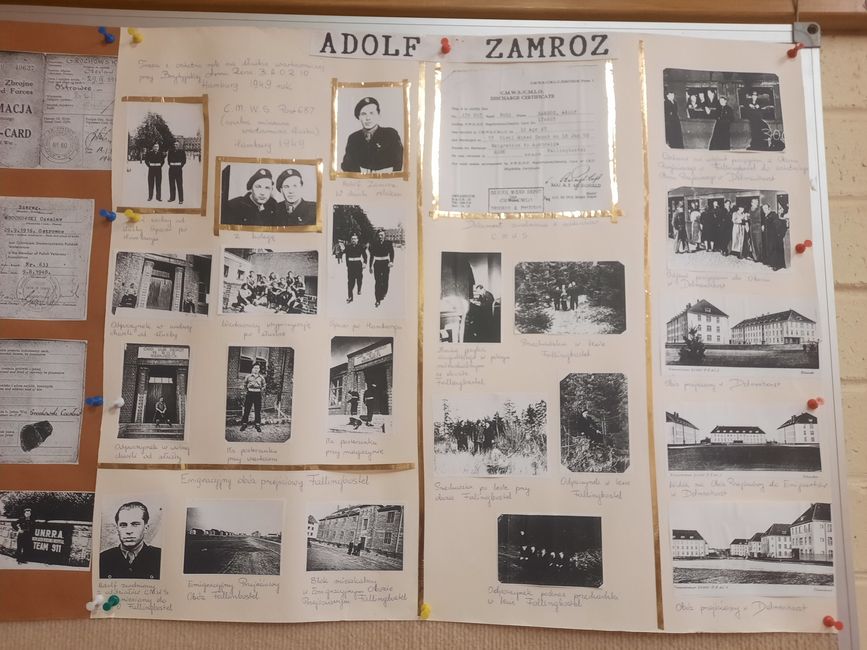

Andrew sprüht vor Begeisterung und zeigt stolz seine Sammlung und sein Museum. Ich bin beeindruckt, was er alles zusammengetragen, wie gut er es archiviert hat. Das kenne ich aus kleineren Museen und Archiven, die auf Ehrenamt beruhen sehr anders. „Ich bin kein Historiker oder Archivar. Das habe ich nicht gelernt. Ich habe mich aber umgehört, wie man das so macht. Hier schau mal, alle Objekte haben eine Nummer. Ich schreibe die Quellen und die Herkunft der Infos dazu auf; habe die Erklärungen einmal ausgedruckt und einmal digital bei mir zuhause. Und hier, da habe ich alle Einwanderungslisten zu Polen, die in die Region kamen, zusammengestellt. Und schau hier, hier habe ich eine Sammlung nach Familiennamen begonnen. Und da, das ist auch die Person, die dich interessiert. Er war hier sehr bekannt, hat den Chor bei uns geleitet. Meine Frau war bei ihm in der Musikgruppe.”

Als Andrew anfing mit seiner Suche ist er in Wollongong auf die Friedhöfe gegangen und hat Gräber gesucht, die polnische Inschriften hatten. „Very basic”, ganz simpel. Dies war sein Ausgangspunkt. Zur polnischen Emigration nach dem Zweiten Weltkrieg ist schon mehr bekannt, gibt es auch mehr Dokumente. Für ihn ist es wichtig auch das Davor zu erzählen. Die und die Person war wichtig in der Region, hat dies und das begonnen oder aufgebaut „und polnischer Herkunft”. „Und dann den Namen eher englischer gemacht oder den Namen gewechselt. (...) Und hier schau, hier, das sind Familien mit polnisch-jüdischem Erbe und dieser hier, hat einen eher deutsch klingenden Nachnamen, lebte aber bis er nach Australien kam in Warschau.”

Andrew erhält mittlerweile auch immer wieder Anfragen zu Familienrecherchen, von Menschen von hier, aus Australien mit polnischen Vorfahren, aber inzwischen auch aus Polen. Seine Facebook-Seite hilft dabei und das ist auch, wie ich Andrew und das polnische Museum gefunden habe. Er half in den letzten Jahren sogar dabei, dass sich Familien aus Australien mit denen in Polen wiederfinden oder erstmals kennenlernen konnten. Erfolge seiner Arbeit, die ihn offensichtlich sehr glücklich machen.

Fotos von vor der Emigration, von polnischen DPs in Deutschland, Fotos von der Zeit in Nissenhütten und Einwanderungshostels. Bekamen DPs ab den 1940er Jahren ein Visum für Australien, mussten sie sich zu einem zweijährigen Vertrag mit dem australischen Staat verpflichten. Meist stand dahinter harte körperliche Arbeit an Orten, die für Australierinnen und Australier als unattraktiv galten. Im Outback, auf Zuckerrohrplantagen, in Minen; oft getrennt von Familienangehörigen, weit weg, oft in absoluter Hitze, irgendwo im Nirgendwo. Der australische Staat sah die Einwanderer und ehemaligen DPs als Arbeitskräfte, was sie vorher erlebt hatten und erleben mussten, in Europa und zu Zeiten des Krieges spielte keine Rolle. Für die DPs war Australien mit einer zweijährigen Arbeitsverpflichtung eine Chance aus Europa wegzukommen und sie nahmen es in Kauf, mussten es in Kauf nehmen, wenn sie denn Europa verlassen wollten. Die Alternative war abzuwarten und somit weitere Ungewissheit für eine unbestimmte Zeit ertragen, ohne zu wissen, wo man denn ansonsten landen würde oder wie die dortigen Bedingungen und Auflagen sein würden.

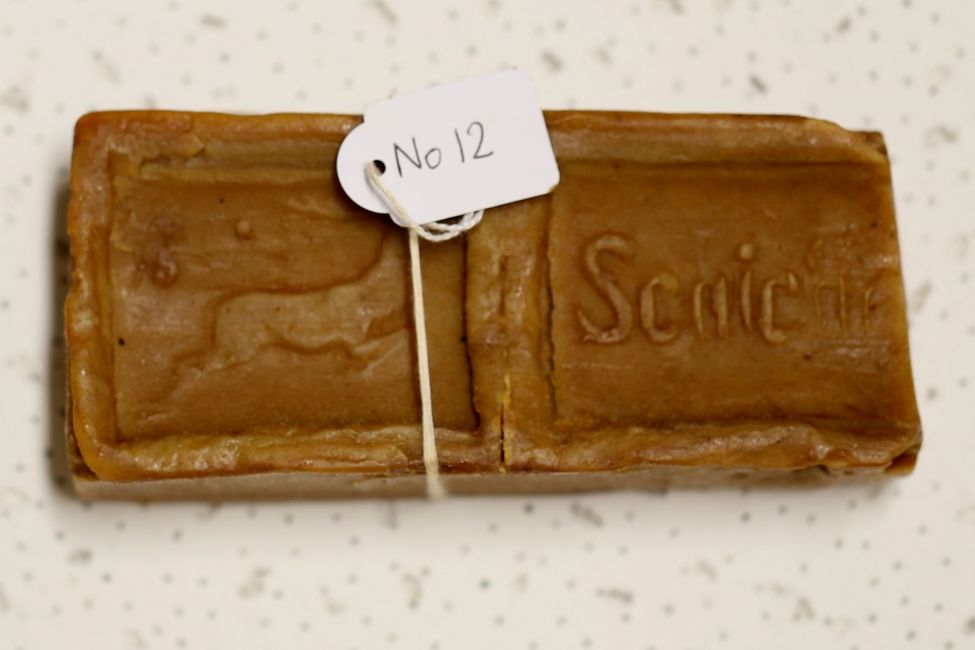

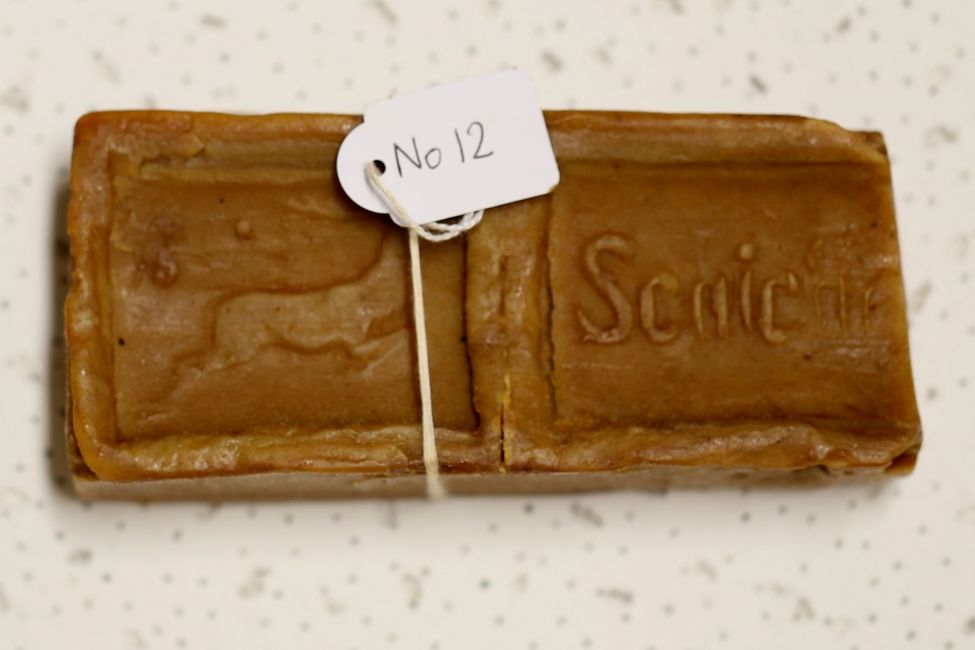

Was nimmt jemand auf eine solche Reise mit? Ans andere Ende der Welt, damals Ende der 1940er? Was für Vorstellungen hatten diese von Australien vor der Überfahrt? Andrew zeigt mir Abzeichen von Soldaten, kleine Schmuckstücke und Erinnerungszeichen, die im Gestapo-Gefängnis Pawiak in Warschau erstellt wurden, Dokumente, Papiere, Fotos. Und er schmunzelt: „Rate mal, was jemand mitgebracht hat!“ Er lacht und führt mich in den kleinen Vorraum des Museums

und zeigt mir eine Sense.

„Ich habe sie mir genauer angeschaut und überprüfen lassen. Sie ist original und das Sensenblatt wurde in Österreich erstellt! Da schau, da steht’s auch.”

Als eine Frau aus dem sozialistischen Polen einen polnischen Australier heiratete, bekam sie auch ein großes Stück Seife von ihrer Familie. „Sowas ist da sicher schwer zu bekommen! In Australien gibt’s ja vieles nicht!”

Solche Geschichten zu sammeln, das sei seine Aufgabe, so Andrew. Begeisterung strahlt aus ihm und er sagt dies mit einer Überzeugung und Sicherheit, die ich ihm ohne Weiteres glaube. Er sieht eindeutig, dass die polnische Community immer kleiner wird. „Wir sterben hier aus.” Die erste große Generation, die das polnische Zentrum, eine Bar, einen großen Veranstaltungsraum in den 1960ern aufgebaut hat, ist längst gestorben. Zur Jahreshauptversammlung, heute, vor unserem Treffen, waren etwa 35 Leute da, früher zählten sie über 600.

Viele Jüngere und Nachkommen leben heute in gemischten Familien. Multikulturalismus. Das ist schon auch gut. Polen und das Polentum spielen aber nicht mehr so eine wesentliche Rolle wie für ihre Vorfahren, wie für die erste Generation, die hier ankam. Es gibt im polnischen Zentrum noch einen Klassenraum, wo einige Kinder am Samstag Polnisch lernen. Doch die Atmosphäre und Stimmung vor einigen Jahrzehnten war hier sehr anders, erinnert er sich.

Andrew sammelt daher Geschichten, denn wer würde es sonst machen und sie sind wichtig, zumindest für ihn. Es ist seine Aufgabe. Es gibt einige Mitglieder, die auch Geschichtsinteressierte sind und derzeit ein polnisches Flugzeugmodell nachbauen, so treffen sie sich einmal pro Woche und haben ein gemeinsames Projekt. „Schau mal, hat sogar einen Motor!” Und er lacht. „Fass mal an! Sieht aus wie echt, aber alles Plastik!

Unterstützung erhält das Museum von der polnischen Botschaft nicht. Kompliziert sei sein Verhältnis dazu und bisher geht's auch ohne. Das Gelände ist groß und heute viel wert; das Haus selbst ist in den 1960ern mit Hilfe von Freiwilligen aufgebaut worden. Es steht und auch wenn nicht viel Geld da ist, reicht es für das, was sie vorhaben.

Andrew lebt für dieses Museum, sagt seine Frau Elisabeth. Er sei damit seit seinem Renteneintritt immer beschäftigt. Seit der Pension sei sein Leben das Leben der polnischen Community in Illawarra. Und dann wechseln wir das Thema.

Ella: „Wo hast du Polnisch gelernt?”

„Vor allem in Łódź und an der Uni”, antworte ich.

„Hast du keine polnischen Vorfahren? Warum lernt eine Deutsche Polnisch!” - was mehr eine Aussage als eine Frage war. Sie schmunzelt.

„Ja, das stimmt, eine Lebensaufgabe, eindeutig.” Wir lachen und ich erzähle von meiner Familiengeschichte, von dem, was ich weiß. Die maximale Verbindung, die ich familienweise zu Polen, zum östlichen Europa, finden kann, ist, dass ein Teil meiner Familie ursprünglich aus Niederschlesien stammt, heute Polen. „Soweit ich weiß, hat in meiner Familie niemand Polnisch gesprochen.”

Dann füge ich hinzu, dass ich in Nordostdeutschland aufgewachsen bin, auch wenn ich mich als Kind und Jugendliche dort nie für Polen interessiert habe, brauche ich von meinem Elternhaus heute keine 30 Minuten nach Szczecin. „Ach! Wie heißt der Ort?!”, wirft Ella begeistert ein. „Wir sind aus Szczecin!”, sie spricht schnell und positiv aufgeregt: „Woher kommst du genau? Das ist ja ein Zufall! Ich kenne das bestimmt!”

„Ähm, Prenzlau ist der nächstgrößere Ort.”

Ella lacht: „Natürlich, das kenne ich! Da war ich in den 1970ern zum Einkaufen!” Sie lacht wieder: „Was für ein Zufall! Und wie hieß der andere Ort nochmal? Genau, Neubrandenburg! Da war ich oft zum Shoppen!”

Ich bin perplex, muss Schmunzeln. Verrückt.

Andrew erinnert sich an die Autobahn, Betonplatten und dieses Geräusch beim Fahren: bubum, bubum. Bubum, bubum. „Gibt es die noch?” Nun muss ich lachen! „Nein, das nicht, aber ich erinnere mich auch noch daran. Wenn ihr die Autobahn nach Prenzlau genommen habt, seid ihr an meinem Elternhaus und durch mein Dorf gefahren.” Verrückt!

Da stehen wir im Polnischen Museum im australischen Wollongong, der Pazifik vor der Haustür und kommen alle aus der gleichen Region, 30 Minuten voneinander entfernt. Doch - und um es noch verrückter zu machen - deswegen bin ich gar nicht hier. Ich habe mit Andrew Kontakt aufgenommen, weil ich zu einem Ort in der bayerischen Provinz meine Doktorarbeit schreibe und eben eine dieser Personen in dem polnischen Haus, in dem wir hier stehen in Wollongong als Chorleiter aktiv war. Zufall reicht da als Beschreibung der Situation nicht mehr aus. Fügung klingt zu religiös, gar esoterisch, doch der Duden sagt mir, es sei ein treffendes Synonym für „Zufall”.

Zwei Tage zuvor hatte ich eine Einladung zu einem Workshop an die ANU, der Uni in Canberra. Meine Mitbewohnerin meinte seit meiner Ankunft in Sydney vor etwa acht Wochen, dass ich unbedingt Kasia, die polnische Wissenschaftlerin an der ANU, kennenlernen sollte. Sie hätten oft zusammengearbeitet und sei eine tolle Austausch- und Gesprächspartnerin. Kasia lud mich kurzerhand zu einem Workshop ein. Ich hielt einen Vortrag. Abends bei einem Glas Wein, erzählen wir über dies und das und sie bemerkt nebenbei, dass sie vor Australien an der Uni in Łódź gearbeitet hat.

„Welche Fakultät?“, werfe ich ein.

„Internationale und politische Studien.“ - „Verrückt, Kasia!! Da hab‘ ich mein Auslandssemester gemacht!“, bricht es aus mir heraus und bin baff.

Sie: „Ich war so bis 2011/12 da und dann in Elternzeit. Wann warst du dort?“

„Wintersemester 2011/12“.

Wir waren im gleichen Gebäude! Vielleicht sind wir uns schon einmal begegnet. Erneut und wieder: verrückt!

„Zufall“ auf Englisch: coincidence. Die deutsche Übersetzung einer Bedeutung wäre in etwa: „ein bemerkenswertes Zusammentreffen von Ereignissen oder Umständen ohne offensichtlichen Kausalzusammenhang”. Eine physikalische Erklärung ist die, dass ionisierte Teilchen oder andere Objekte in zwei oder mehr Detektoren gleichzeitig oder von zwei oder mehr Signalen zeitgleich in einem Schaltkreis vorhanden sind. Wer weiß, was von all dem zutrifft. In jedem Fall ist es mehr als gewöhnlich; beide Treffen, das mit Kasia wie das mit Andrew und Ella. Und mir fällt auf, dass solche Zu-Fälle oder laut Duden auch „Gunst” oder „Glücksumstände” vor allem auf Reisen geschehen - oder sie mir eben dort besonders bewusst werden. Und ich für viele solcher Begegnungen und Überschneidungen keine rationalen Erklärungen finde, sie mich stutzig machen: wie kam das jetzt zustande? Wie ist das möglich (geworden)? Manchmal scheint es, Dinge fallen einfach an den richtigen Platz, irgendwie und einfach so, aus einem unerwarteten vollen Nichts.

Sei es drum. Ich hatte einen fantastischen Besuch im Polnischen Museum – wie auch in Canberra – , tolle Gespräche und wenn alles klappt, werde ich im nächsten Jahr für die polnische Community und das wesentlich größere und neugegründete Migration Heritage Project in Wollongong einen Vortrag halten. Das war somit sicher nicht der letzte Besuch in der Region und wer weiß, welche unerwarteten Überschneidungen es noch gibt. Ich bin und bleibe voller Entdeckerfreude.

Newsletter abonnieren

Antworten

Reiseberichte Australien